Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.

Über den Kompetenzverbund

Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.

Über die Kompetenzzentren

Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.

Über die Transferstelle

Takeaways

Rollenverständnis: In Lernbüros verändert sich das Verständnis von „Schüler:in sein“: Vor dem Hintergrund, dass sich Berufe und Arbeitswelt verändern und damit neue Anforderungen erwachsen, ermöglichen Lernbüros eine stärkere Selbstorganisation und Mitbestimmung der Lernenden. Das stärkt ihre Kompetenzen im Hinblick auf die vielfach geforderten future skills. Auch Lehrkräfte verändern ihre Haltung und übernehmen die Aufgaben eines Lerncoachs, der das Lernen pädagogisch-fachlich begleitet.

Unterrichtsorganisation: Lernbüros ermöglichen es, in kleineren Lerngruppen zu lernen und zu lehren. Verschiedenen Niveaustufen können erreicht werden, die Organisation von Leistungsnachweisen als Gelingensnachweis zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Schüler:innen selbst als vorbereitet einschätzen, motiviert die Schüler:innen. Motivation wird Motor für das eigene Lernen.

„So kann es nicht weitergehen.“ Sätze wie dieser begegnen uns in unseren Projekten „think tank future schooling“ und „(Never) change“, wenn wir mit Lehrkräften und Leitungsteams sprechen, die sich auf den Weg gemacht haben ihre Schule zu transformieren. Dass Schule sich verändern muss, wie sich auch Gesellschaft verändert, haben nicht nur die Schulen selbst, sondern auch Bildungspolitik und Bildungsforschung verstanden. Doch darüber, wie genau und mit welchem Ziel diese Veränderung erfolgen soll, besteht noch lange kein Konsens. Drei Themen werden in der Diskussion um Schultransformation unter anderem stark gemacht:

1) Wie kann Schule wieder stärker ein Ort werden, an dem Schüler:innen lernen Teil einer demokratischen Gemeinschaft zu sein?

In der Debatte um die zukünftige Nutzung von digitalen Technologien in Schulen (u.a. KI, mobile Endgeräte, Lernsoftware) dreht sich vieles um die Frage, wie Lehrkräfte das vermeintliche Potenzial für Unterricht besser ausschöpfen können. Bessere Leistungen, mehr Input und Output – so die Hoffnung – soll durch eine effektive Technologieverwendung ermöglicht werden. Mit dem Fokus auf Technologie geraten jedoch Fragen nach dem zwischenmenschlichen Miteinander aus dem Blick. Wie wollen wir perspektivisch menschlich miteinander umgehen, wenn die Maschinen für uns kommunizieren? Wie stellen wir eine soziale Gemeinschaft her, wenn jeder und jede allein vor ihrem Arbeitsgerät, individualisiert und optimiert lernt? Teamfähigkeit, Toleranz und Demokratieverständnis sind ebenso zentrale soziale Kompetenzen, die es in Schulen neben digitalen Kompetenzen zu vermitteln gilt.

2) Was soll Schule ändern, um die Vermittlung von Basiskompetenzen sicher zu stellen und gleichzeitig leistungsstarke wie -schwache Schüler:innen zu fördern?

Unterricht herzustellen im Anspruch von Inklusion und Leistungsmessung gestaltet sich schwierig, auch für erfahrene Lehrkräfte. Das gegenwärtige System sieht vor, dass alle Schüler:innen einer Klassenstufe möglichst zum gleichen Zeitpunkt auf dem annähernd gleichen Kompetenz- bzw. Wissensstand sind. Faktisch lässt sich dies in den gegenwärtigen schulischen Rahmen mit großen Klassen und sehr heterogener Schüler:innenschaft aber kaum herstellen. Gleichzeitig befeuern wiederkehrend schlechte Ergebnisse in internationalen Vergleichsstudien wie PISA oder ICILS Forderungen nach einer grundlegenden Veränderung von Schule.

3) In welchem Verhältnis stehen die Vermittlung von Fakten(-wissen) und der Erwerb von future skills in der Schule?

Mitgestaltet durch technologische Innovation und die zunehmende Verschränkung von Digitalität und Lebensalltag verändert sich auch die Arbeitswelt. Noch ungewiss ist, welche Berufe und welche Art von Arbeitnehmer:innen es perspektivisch brauchen wird, wenn sich aktuell ganze Berufsfelder wandeln, zum Beispiel durch die Verbreitung von GPT-basierten Systemen, verkürzt als „die KI“ bezeichnet. Flexibilität, Selbstständigkeit und kritisch-konstruktives Denken sind nur einige der Fähigkeiten – auch future skills genannt – die als nützlich für die zukünftige Berufswelt gelten. Der Erwerb solcher „Zukunftskompetenzen“ setzt jedoch ein anderes Mindset voraus als bisher in Schulen vermittelt wird. Denn aktuell fokussiert Schule vermehrt die Vermittlung von Faktenwissen. Wann war die Französische Revolution? Wo liegt Panama? Wie lautet die chemische Formal von Sauerstoff? Das wissen Schüler:innen gegenwärtig, wenn sie die Schule verlassen, aber wissen, wie sie eigenständig, problemlösungsorientiert und flexibel ihre Lernumgebung aktiv mitgestalten, das können wohl die wenigsten.

Was meint „Transformation“ im schulischen Kontext?

Unter Transformation verstehen wir einen nicht-zirkulären, nicht-linearen Prozess, der gekennzeichnet ist durch eine gewisse Unbeständigkeit; ein Vor/Zurück/Zur Seite/Nach oben/Nach unten; der eine Parallelität von Bekanntem und Neuem inkludiert und sowohl das Überwinden von Beharrung als auch die Öffnung für Innovation einschließt. Als hochkomplexer Prozess wird Transformation somit von vielen Beteiligten mitgestaltet.

In Schule ist der Begriff meist normativ besetzt, mit einem „Verbesserungsanspruch“. Transformation ist in diesem Verständnis Mittel zur Zielerreichung; unter anderem für bessere Schule, besseren Unterricht, besserer Leistung. Während schulische Transformation aktuell, angetrieben durch technologische Entwicklungen, als Beschleunigung gedacht wird, braucht zukunftsträchtige Transformation aber auch ein Innehalten, Zusammenhalten, Festhalten, Unterhalten und Durchhalten.

„Wann war die Französische Revolution? Wo liegt Panama? Wie lautet die chemische Formal von Sauerstoff? Das wissen Schüler:innen gegenwärtig, wenn sie die Schule verlassen, aber wissen, wie sie eigenständig, problemlösungsorientiert und flexibel ihre Lernumgebung aktiv mitgestalten, das können wohl die wenigsten.“

Mit Blick auf die hier skizzierten Spannungsfelder, die im Kontext von digitalen Technologien und schulischer Transformation diskutiert werden, stellen wir „Lernbüros“ als einen Motor von Schulentwicklung vor. Wir zeigen Beispiele aus unserer Forschung mit Schulleitungen und Lehrkräften, die uns in Gesprächen über die Veränderungen für ihren Unterricht und ihre Schule berichten. Lernbüros sind in diesem Verständnis Ansatzpunkte, um den Spannungsverhältnissen zwischen Bildungsanspruch und Schulrealität zu begegnen.

Ein Vergleich von Lernbüro und Unterricht im Klassenverband

Lernbüros brechen die klassische Unterrichtsstruktur auf und stoßen aktuell auf großes Interesse bei Schulen, die – getrieben durch technologischen und gesellschaftlichen Wandel – ihr Schulkonzept verändern müssen. Die „Neuentdeckung“ von Lernbüros, die bereits Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bildungswissenschaftlich und bildungspolitisch durchaus kontrovers diskutiert wurden, ist sicherlich auch angestoßen durch erweiterte technische Möglichkeiten und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen. Viele der Voraussetzungen für Lernbüros, wie beispielsweise adaptierbares Lernmaterial, mobile Arbeitsgeräte oder orts- und zeitunabhängiges Arbeiten (siehe Infokasten), sind sicher auch analog gut abbildbar, werden aber durch schulische Cloudlösungen für Materialablage, Administration und schulische Kommunikation in Funktionsumfang und Anwendbarkeit deutlich erweitert. Auf fünf Unterschiede von Unterricht im Klassenverband im Vergleich zu Lernbüros und auf die Anknüpfungspunkte für Schultransformation sei im Folgenden besonders verwiesen:

-

1. Lernbüros bedingen andere Raumkonzepte

-

2. Lernbüros führen zu einer andere Schul- und Unterrichtsorganisation

-

3. Lernbüros erfordern den Rollenwechsel von Schüler:innen hin zu Lernpartner:innen

-

4. Lernbüros brauchen ein spezifisches Selbstverständnis von Lehrkräften als Lernbegleiter:in

-

5. Lernbüros verändern Prüfungssituationen und Leistungsmessung

Lernbüros – Was ist das?

Lernbüros sind zunächst eine pädagogisch-didaktisch vorstrukturierte Arbeitsform, die Schüler:innen ermöglicht, selbstorganisiert, im eigenen Tempo und angepasst an das eigene Lernniveau zu arbeiten. Themen, Material und Lernmittel werden für unterschiedliche Kompetenzniveaus aufbereitet, meist hybrid oder digital bearbeitbar zur Verfügung gestellt. Die Lehrkraft agiert in der Rolle eines Lernbegleiters oder Lerncoachs, der/die die Schüler:innen – hier Lernpartner:in genannt – berät.

Wichtiges Ziel der Etablierung von Lernbüros ist es, das eigenverantwortete Lernen zu stärken, mehr Entscheidungsfreiheit in Bezug auf Themen, Lernfortschritt und Sozialform zu ermöglichen und ein auf Vertrauen basierendes Lerncoach-Lernpartner:in-Verhältnis zu etablieren. Langfristig werden mit dem Lernbüro-Ansatz zeitliche, kognitive und auch emotionale Ressourcen der Lerncoachs frei, um intensivere Lernbegleitung und Beratung von Lernpartner:innen zu ermöglichen.

Lernbüros als einen Motor für Schultransformation verstehen

Wie die von uns diskutierten Praxisbeispiele illustrieren, können Lernbüros ein Motor für Schultransformation sein, welche die eingangs skizzierten Spannungsverhältnisse in Bezug auf demokratische Gemeinschaft, inklusive Beschulung und future skills, adressieren. Während die Erreichung von großen, meist abstrakten, bildungspolitischen Forderungen (bessere PISA-Ergebnisse, Inklusion, Zukunftskompetenzen) aktuell so unerreichbar erscheinen, ist die praktische Umsetzung von Lernbüros zunächst ein in der Einzelschule gestaltbarer, konkreter Umsetzungsschritt. Je nach Ausgestaltung der Lernbüros entfalten sich sehr zeitnah neue Raum-, Schulorganisations-, Unterrichts- und Prüfungsbedingungen, die einerseits zu den gewünschten besseren Leistungen und Kompetenzerwerb der Schüler:innen führen, dabei aber andererseits auch zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit einer Gemeinschaft aus Lernpartner:innen, Lernbegleiter:innen und Eltern beitragen.

„Mit dem Fokus auf Technologie geraten jedoch Fragen nach dem zwischen- menschlichen Miteinander aus dem Blick. Wie wollen wir perspektivisch menschlich miteinander umgehen, wenn die Maschinen für uns kommunizieren? Wie stellen wir eine soziale Gemeinschaft her, wenn jeder und jede allein vor ihrem Arbeitsgerät, individualisiert und optimiert lernt? “

Vertiefung

In diesem Bereich finden Sie Literatur, Materialien und Links, um sich noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, und die Quellenangaben für den Beitrag.

Links

Was Sie auch interessieren könnte:

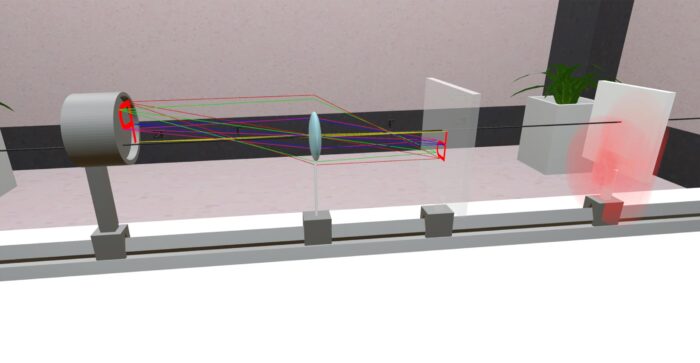

Cubism (van Bouwel, 2020) setzt ebenfalls auf das handlungsorientierte Erkunden durch die Anwendenden, jedoch im mathematischen Fachkontext: Innerhalb der übersichtlichen virtuellen Umgebungen werden den Spielenden Teile eines Klötzchen-Bauwerks präsentiert, die es in einer vorgegebenen Form zusammen zu puzzeln gilt (vgl. Abb. 3). Hierbei können sie mithilfe von Gestensteuerung oder auch den Handcontrollern einer VR-Brille die Teilobjekte näher betrachten, heranziehen, drehen, rotieren und an einer vermuteten Stelle des Bauwerks platzieren. Wurde eine Form richtig gelöst, wird das Bauwerk in Gänze präsentiert, bevor es an die Lösung eines schwierigeren Puzzles geht.

Cubism (van Bouwel, 2020) setzt ebenfalls auf das handlungsorientierte Erkunden durch die Anwendenden, jedoch im mathematischen Fachkontext: Innerhalb der übersichtlichen virtuellen Umgebungen werden den Spielenden Teile eines Klötzchen-Bauwerks präsentiert, die es in einer vorgegebenen Form zusammen zu puzzeln gilt (vgl. Abb. 3). Hierbei können sie mithilfe von Gestensteuerung oder auch den Handcontrollern einer VR-Brille die Teilobjekte näher betrachten, heranziehen, drehen, rotieren und an einer vermuteten Stelle des Bauwerks platzieren. Wurde eine Form richtig gelöst, wird das Bauwerk in Gänze präsentiert, bevor es an die Lösung eines schwierigeren Puzzles geht.